Nella capitale circa 8mila persone vivono ancora nelle baraccopoli, vere e proprie periferie dimenticate. L’80% sono rom provenienti dai Paesi della ex Jugoslavia e dalla Romania, ma ci sono anche molti cittadini italiani e sudamericani. Il 53% sono minori. Abitano in container, bungalow, roulotte, costruzioni realizzate con materiale di risulta, tende.

Nella Roma del Giubileo circa 8mila persone vivono ancora nelle baraccopoli, vere e proprie periferie dimenticate, dove il disagio sociale è stato quasi istituzionalizzato. L’80% sono rom provenienti dai Paesi della ex Jugoslavia e dalla Romania, ma ci sono anche molti cittadini italiani e sudamericani. Il dato agghiacciante è che il 53% sono minori: oltre 4mila bambini che insieme ai genitori, ai nonni, ai parenti, abitano in container, bungalow, roulotte, costruzioni realizzate con materiale di risulta o addirittura tende. Alloggi precari caratterizzati da spazi insufficienti e asfittici, scarse condizioni igienico-sanitarie, strutture deteriorate, assenza di reti fognarie. Tutti i dati e le notizie sono stati forniti dall’Associazione 21 luglio, che ha presentato nei giorni scorsi, ai candidati sindaci di Roma, un’agenda politica in quattro punti per chiedere il superamento delle baraccopoli entro cinque anni.

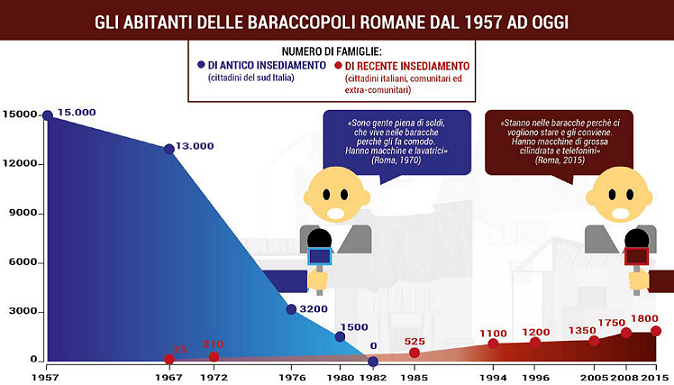

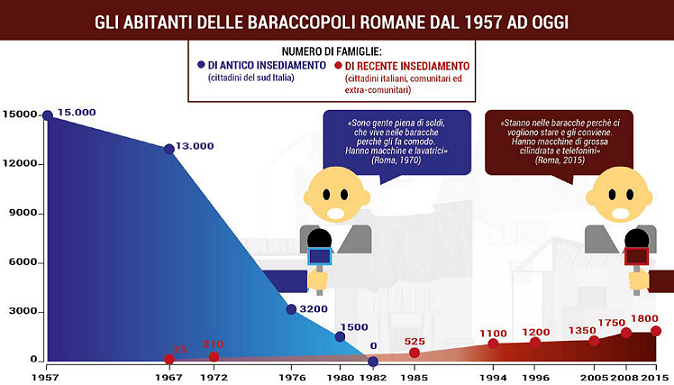

Una storia antica ancora attuale. La presenza di baracche a Roma ha una storia antica, spesso immortalata dal cinema neorealista e dai racconti di grandi intellettuali. Le prime baraccopoli sorsero nel secondo dopoguerra, soprattutto nel settore est, tra la via Nomentana e la via Appia, ed erano abitate da ciociari, abruzzesi, pugliesi, calabresi, siciliani: 13.684 famiglie negli anni ’60. Così i romani le descrivevano: “Sono un covo di ladri e delinquenti”; “Sono gente piena di soldi, che vive nelle baracche perché gli fa comodo, gente che ha fatto i soldi con la truffa”; “Sfaticati, non hanno voglia di lavorare, di fare niente”. Le baraccopoli scomparvero ufficialmente agli inizi degli anni Ottanta grazie a proteste civili e impegni delle amministrazioni di allora, che assegnarono agli abitanti le case popolari. Poi in quegli stessi luoghi cominciarono ad affluire famiglie rom dalla Slovenia, dalla Serbia, dal Montenegro, dalla Bosnia-Erzegovina, in fuga dal disfacimento della ex Jugoslavia: in zona Gordiani, in via Casilina 900, vicino all’acquedotto Felice. Il primo “campo nomade” istituzionalizzato nacque nel 1994 e non per volontà dei rom e sinti ma perché ritenuti culturalmente (ed erroneamente) “nomadi”. A distanza di tanti anni i numeri sono ancora alti, gli abitanti sono cambiati (prima i meridionali, ora i rom e gli immigrati) e i pregiudizi sono sempre gli stessi. Basta ascoltare le interviste in tv o leggere i commenti razzisti sui social: “Stanno nelle baracche perché ci vogliono stare e gli conviene. Hanno macchine di grossa cilindrata e telefonini” (Roma, 2015).

Dove sono? Oggi a Roma 5mila persone vivono nei campi destinati a quei soggetti considerati erroneamente “nomadi”. Sono dislocati in 7 insediamenti formali (fine 2014) denominati dal Comune di Roma “villaggi della solidarietà”: Lombroso, Candoni, Gordiani, Camping River, Castel Romano, Salone, La Barbuta e in 4 “campi non attrezzati”: Salviati 1, Salviati 2, Monachina e Foro Italico. In più vi sono i 200 insediamenti informali (tra i quali Spellanzon, Arco di Travertino, Sette Chiese e Ortolani) dove vivono 2.500 rom in prevalenza di cittadinanza romena e le 100 famiglie (circa 400 persone) che abitano in due strutture gestite in convenzione con il Comune di Roma. Totale: circa 8mila.

Florin, per 12 anni in una baraccopoli. La famiglia di Florin, originaria della Romania, è venuta in Italia per problemi economici. Aveva sempre vissuto in una casa. Qui gli affitti erano alti e sono stati costretti a vivere in una baracca, per 12 anni. “Stare in una baraccopoli è veramente difficile – racconta Florin Fota, 20 anni -. Vuol dire avere una visuale ristretta, e non solo di muri e recinzioni”. Per Florin, come per tanti ragazzi che vivono nei campi, l’ostacolo più difficile da superare (oltre ai pregiudizi) è trovare lavoro. “Quando vedono che sulla carta d’identità c’è scritto ‘campo nomadi’ nessuno ti vuole”, spiega. Oggi, dopo anni, hanno avuto finalmente accesso ad un alloggio popolare: “I miei genitori non ci credevano – dice -. Abitare in una vera casa è bellissimo. Posso cercare lavoro senza paura nel cuore, perché nei documenti c’è scritto un indirizzo reale e posso pagare le tasse. Non tutti capiscono che per noi rom pagare le tasse, oltre che un dovere, è un diritto. Vuol dire essere riconosciuti parte di questa società”.

di Patrizia Caiffa per Agenzia Sir