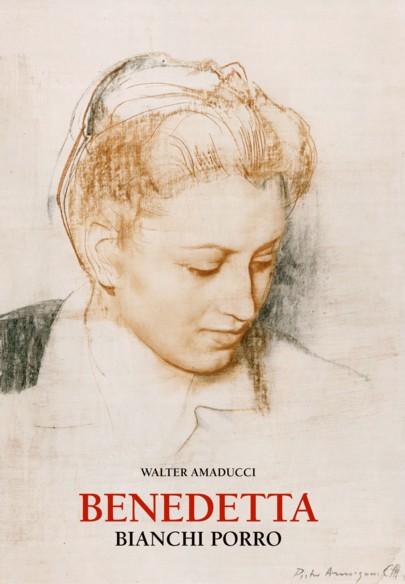

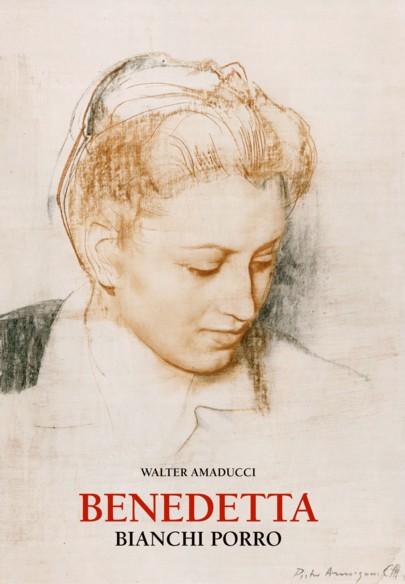

Il 23 gennaio del 1964 a soli 27 anni nasceva in cielo questa giovane donna. Vogliamo farvi conoscere la sua straordinaria vita di santità. Appena nata s’ammala di poliomielite. Nell’ottobre del ‘53 si trasferisce a Milano per frequentare l’università: sceglie Medicina. È convinta che la sua vocazione sia quella di dedicarsi agli altri come medico, ma la malattia avanza inesorabilmente. Una lunga via crucis di interventi chirurgici, fino alla diagnosi che lei stessa formulerà per prima: neurofibromatosi diffusa o morbo di Recklinghausen. Un morbo rarissimo che la priva della vista e dell’udito, del gusto e dell’odorato immobilizzandola in un letto. La sua cameretta diventa un crocevia di vite e il suo letto un altare attorno al quale si crea uno straordinario cenacolo d’amore. Benedetta si spegne a soli 27 anni, il 23 gennaio 1964. La Chiesa l’ha dichiarata Venerabile con Decreto del dicembre 1993.

Il 23 gennaio del 1964 a soli 27 anni nasceva in cielo questa giovane donna. Vogliamo farvi conoscere la sua straordinaria vita di santità. Appena nata s’ammala di poliomielite. Nell’ottobre del ‘53 si trasferisce a Milano per frequentare l’università: sceglie Medicina. È convinta che la sua vocazione sia quella di dedicarsi agli altri come medico, ma la malattia avanza inesorabilmente. Una lunga via crucis di interventi chirurgici, fino alla diagnosi che lei stessa formulerà per prima: neurofibromatosi diffusa o morbo di Recklinghausen. Un morbo rarissimo che la priva della vista e dell’udito, del gusto e dell’odorato immobilizzandola in un letto. La sua cameretta diventa un crocevia di vite e il suo letto un altare attorno al quale si crea uno straordinario cenacolo d’amore. Benedetta si spegne a soli 27 anni, il 23 gennaio 1964. La Chiesa l’ha dichiarata Venerabile con Decreto del dicembre 1993.

LA STORIA E LA VITA – Sabato 8 agosto 1936, alle ore 15,30, nasceva a Dovadola Benedetta Bianchi Porro, figlia di Guido, ingegnere idraulico, (1899-1985) e di Elsa Giammarchi (1912-2004). Guido aveva già un figlio di sei anni, di nome Leonida. Dopo Benedetta la coppia ebbe altri quattro figli: Gabriele (1938), Emanuela (1941), Corrado (1946) e Carmen (1953).

A causa di un’emorragia la neonata apparve in grave pericolo, per cui la mamma le conferì d’urgenza il Battesimo in casa con acqua di Lourdes, rito che venne ripetuto sub conditione il 13 agosto nella chiesa della SS. Annunziata di Dovadola.

In novembre Benedetta fu colpita da poliomielite: la gamba destra restò più corta e più sottile costringendola all’uso di scarpe ortopediche. Rimase zoppa per tutta la vita. «Porto i calzoni lunghi da uomo e tutti mi guardano» scriveva a nove anni.

Fin da piccola era più riflessiva e molto più equilibrata rispetto ai suoi coetanei, capace di considerazioni profonde, anche se perfettamente compatibili con altri lati vivaci. Testimonia sua mamma che anche la sua concentrazione nello studio era così: «Appena tornava da scuola apriva la cartella e tirava fuori i libri. Poi si stendeva a bocconi sul pavimento e si metteva a studiare. Leggeva con la faccina seria, corrugando un poco la fronte, senza mai distogliere lo sguardo dai libri. Ma quando finiva di studiare ridiventava bambina e si scatenava a giocare con i fratelli».

Aveva una sensibilità fortissima, e tuttavia non si ripiegava a commiserarsi. Se la chiamavano la zoppetta replicava che era la pura verità. Ma quella menomazione, le pesava sempre più man mano che cresceva. Ai suoi genitori faceva una grande pena e una compassione analoga suscitava in tutti quelli che le volevano bene. Un handicap che motivava il suo esonero da educazione fisica a scuola, che la rendeva impacciata negli spostamenti, che sul piano estetico da grande l’avrebbe marchiata irrimediabilmente, non poteva limitarsi a un puro fatto fisico. I tentativi fatti di pareggiare le gambe non ebbero, in un primo tempo, possibilità di attuazione. Dovette anzi rassegnarsi a mettere il busto, necessario, umiliante e doloroso.

Il 9 luglio 1949 la tredicenne Benedetta scrive nel suo diario:

«Stamattina ho messo per la prima volta il busto, che pianti! Mi stringe forte forte sotto le ascelle e quasi mi leva il fiato costringendomi a stare con le spalle indietro. Mi pare ora quasi di constatare di più le cause della mia disgrazia: prima ero sempre spensierata e mi credevo quasi uguale agli altri ma ora… che precipizio ci separa… non potrò mai avere le gambe uguali e se non portavo il busto sarei diventata gobba! Ma nella vita voglio essere come gli altri forse più… vorrei poter diventare qualche cosa di grande… quanti sogni, quante lacrime, quanta nostalgia e malinconia povera Benedetta!»

Questa ragazzina di tredici anni… vorrebbe poter diventare qualche cosa di grande. È una ragazza vera, che si vuole bene. Non è mica facile volersi bene. È facile essere egoisti, ma l’egoista non sta facendo il proprio bene, anzi: quando siamo egoisti ci stiamo demolendo con le nostre mani.

Benedetta era una bella ragazza, fine, molto attenta anche alla cura della sua immagine. Anche i suoi celebri orecchini rientravano in questa volontà di perfezione. I suoi fratelli la chiamavano Ava Gardner! Ma proprio per questo risaltava ancora maggiormente lo sgorbio della sua gamba. Quando le regalarono la bicicletta assaporò una gioia incontenibile, la stessa che provava nuotando. La gioia di essere uguale gli altri.

Nel 1951, mentre era a lezione di pianoforte, avvertì capogiri e tremiti alle mani e in seconda liceo, due anni dopo, i primi sintomi della sordità.

La sordità fu una sorpresa molto amara. Più di una volta fu oggetto di reazioni divertite da parte dei suoi compagni. Fu terribile. Poteva significare l’emarginazione progressiva dalle relazioni coi suoi simili, l’isolamento. Cominciò a veder vacillare la possibilità di progetti per il futuro, sentì ancora più acutamente la corsa del tempo accanto a lei e il bisogno di sfidare quel tempo implacabile.

Scelse il campo di battaglia a lei più congeniale, quello degli studi. Il suo ambiente familiare aveva favorito la sua predisposizione alla lettura e allo studio, come ogni suo interesse verso le svariate forme della bellezza e dell’arte. Ingaggiò una corsa contro il tempo: durante l’estate del 1953, saltando la terza liceo, preparò l’esame di maturità classica e il 6 ottobre ottenne il diploma con la media del sette e mezzo. Era pronta ad iscriversi all’università. Aveva appena diciassette anni.

Avrebbe desiderato fare Medicina, ma suo padre riteneva quella facoltà troppo impegnativa e la convinse a scegliere Fisica. Lo spettro della matematica, che già in passato l’aveva perseguitata, incombeva di nuovo su di lei. Non aveva alcun senso sottoporsi a una simile penitenza e decise di cambiare. Tornò al suo primo sogno di Medicina e i suoi genitori si mostrarono molto più accondiscendenti di quello che si sarebbe immaginato. Si buttò nello studio con entusiasmo.

.

.

Ma il suo corpo doveva fare i conti con la sordità e con stati di spossatezza crescenti. La convinsero ad andare da uno psicanalista, nella convinzione che i suoi disturbi di udito potessero avere spiegazioni a quel livello, anche se nel frattempo risultava assai più utile il corso che frequentava alla scuola per sordomuti.

Ma i suoi fastidi non erano provocati soltanto dalla sordità. Faceva sempre più fatica a camminare e non aveva definitivamente rinunciato all’idea di farsi pareggiare le gambe. Il progetto andò in porto il 12 luglio 1955 quando fu ricoverata nella Casa di Cura “Villa Igea” di Forlì per l’accorciamento del femore sinistro di tre quattro centimetri. Ad operarla fu il professor Gui.

Tutto questo non le impediva di studiare e dare esami. Con avventure e disavventure tutte da raccontare. Un giorno la mamma trovò sul comodino dell’ospedale un biglietto nel quale Benedetta si scusava per l’assenza: era andata a dare un esame all’università!

Il 25 giugno del 1955, proprio prima dell’intervento alla gamba, le capitò l’incidente dell’esame di Anatomia umana: era l’esame più impegnativo del primo biennio e l’aveva preparato con lunghi mesi di studio. Scese tremando le gradinate della grande aula ad anfiteatro che era gremita di studenti e si avvicinò al microscopio; mise a fuoco e identificò immediatamente il preparato istologico del vetrino.

L’assistente, che la conosceva, le rivolse alcune domande per iscritto e lei rispose con sicurezza. Poi le fecero cenno di presentarsi al professore per la parte teorica dell’esame, già di per sé difficile e impegnativa. Quando il professore le rivolse la parola Benedetta non riuscì a capire niente. Rossa di vergogna e di confusione cercò di spiegargli la sua situazione di sordità; lo pregò di avere pazienza e di rivolgerle le domande per iscritto. «Che pazienza e pazienza! Chi ha mai visto un medico sordo?» sbottò il docente. E scagliò con violenza il suo libretto universitario contro la porta.

Mentre avveniva questo i suoi compagni stavano reagendo con grandi risate. Anna, la sua domestica e amica che la accompagnava, raccolse il libretto, umiliata e addolorata quasi più di lei. Benedetta decise di informare la mamma solo la mattina dopo. Com’era da aspettarsi mamma Elsa si indignò come una belva e ottenne di farle ripetere l’esame. Lo ridiede l’undici novembre superandolo con 23/30. Il professore si era rifiutato di interrogarla, ma alla fine le strinse la mano.

Ma per la salute stava arrivando il peggio…un peggio che era già all’opera da anni, solo che i medici non l’avevano identificato. Quando cominciò a percepire dei disturbi alla vista che finirono per concretizzarsi in una piccola ulcera corneale, Benedetta riuscì da sola a diagnosticare il suo male. Naturalmente nessuno le voleva credere. Era una malattia molto rara, terribile e inesorabile: il morbo diRecklinghausen chiamato anche Neurofibromatosi diffusa.

Si tratta di tumori che colpiscono i centri nervosi e progressivamente spengono la capacità ricettiva dei sensi. Il risultato finale è la paralisi dell’organismo e la sua totale insensibilità. Senza alcuna possibilità di poterli contrastare in maniera risolutiva. Si possono rimuovere certi noduli, ma sempre e solo per rimandare la disfatta. Dovette effettuare molti ricoveri, interventi complessi e dolorosi. Talora anziché migliorativi risultarono controproducenti o ebbero effetti collaterali devastanti.

Il 27 giugno del 1957, ad esempio, la operarono per la prima volta alla testa per asportare un nodulo dal nervo acustico. Quando si risvegliò dall’anestesia avvertì al viso qualcosa di strano; se lo toccò e si rese conto che per sbaglio il chirurgo, prof. Augusto Beduschi, le aveva leso il nervo facciale: aveva la metà sinistra del volto paralizzata.

Potete immaginare l’imbarazzo del chirurgo, il giorno dopo, quando andò a scusarsi. Ma Benedetta cercò di sdrammatizzare: «Mi dia la mano e stia sereno! È una cosa che può succedere: non è mica il Padre eterno lei!»

Quegli interventi non potevano essere risolutivi, ma andavano fatti. I parziali recuperi venivano presto sommersi da nuovi episodi o manifestazioni del male. Comparvero ad esempio dei disturbi atassici, cioè di mancanza di coordinazione dei movimenti muscolari. Faticava a mantenere l’equilibrio, provava la sensazione di vertigini; fatto sta che per poter camminare doveva appoggiarsi al bastone. E anche a questo si accompagnò una buona dose di vergogna.

Ma la peggiore di tutte le prospettive, per lei, era l’eventualità di diventare pazza. Se c’era un pensiero capace di angosciarla era quello. In ogni caso, giorno dopo giorno, mese dopo mese, proseguiva la sua demolizione. Dopo l’udito perdette anche il tatto, l’olfatto, il gusto. Divenne cieca. Le furono asportati tutti i denti. Non poteva neppure piangere. Il suo corpo rimase completamente paralizzato. Ma con un’eccezione: la mano destra le fu risparmiata e così pure la voce. Così in quello che avrebbe potuto diventare un castello inaccessibile, rimase un pertugio sufficiente per entrare ed uscire.

Mentre si avvicinava l’appuntamento con quella cecità inevitabile si chiedeva come avrebbe potuto fare a comunicare con gli altri una volta rimasta completamente cieca e sorda. E pensò all’alfabeto muto. Non poteva vedere, poteva solo sentire la sua mano e il suo braccio che opportunamente manovrati o disposti secondo le posizioni dell’alfabeto muto trasmettevano alla sua mente le varie lettere. Si trattava di unirle in parole e frasi e il gioco era fatto. Col suo filo di voce, debole e roca, poi rispondeva.

Perdette completamente la vista nel 1963. Quel fatto segnò il compimento della svolta iniziata alcuni anni prima, nel febbraio del 1959 quando aveva conosciuto Nicoletta Padovani. Quattro anni dopo le avrebbe scritto rammentando il primo giorno che si erano parlate: «Per uno strano presentimento, capii che tu mi avresti aiutata, non solo all’università, ma nell’altra Università: quella vera: quella di Dio».

Si sentì debitrice a Nicoletta di quel passaggio radicale dalla sua religiosità rigorosa accompagnata da una morale altrettanto intransigente ad una fede come incontro vivo, reale, con Gesù Cristo che le consentiva l’accesso al Padre e glielo faceva sperimentare in ogni istante della vita. Non ebbe bisogno di rinnegare i suoi grandi autori preferiti da Pascal a Dostoevskij e agli altri grandi scrittori russi, da Shakespeare a Leopardi: con i suoi amici era bello e fecondo confrontarsi sui loro scritti. Essi dilatarono le sue domande di senso e di verità, le fecero intravedere barlumi di risposta. Ma questa fontana dissetante l’aveva già a disposizione da anni ed era la Sacra Scrittura, erano i grandi santi come Agostino, Francesco, Teresa di Lisieux, Francesco di Sales. Nicoletta le fece da guida in questa riscoperta. Le lettere di San Paolo diventarono una miniera d’oro, e così S. Agostino. Fu una riscoperta.

Quando ad esempio rilesse le Confessioni di S. Agostino si accorse nettamente di questo salto di qualità che la sua percezione registrava. Scrisse a Maria Grazia, il 1° ottobre del 1960: «Mi sono messa a rileggere un libretto (“Le confessioni” di S. Agostino) che lessi a scuola in 2° liceo durante filosofia e che a quel tempo non mi aveva fatto molta impressione (tra l’altro mi ha colpito l’insulsaggine delle mie noterelle di allora). È stata un’idea luminosa perché è un libretto pieno di cose sublimi; lo conosci?».

Grazie a Nicoletta si verificò in lei questa presa di coscienza che un po’ alla volta riuscì a fare coincidere fede e vita. In seguito, grazie ai suoi amici di Gioventù Studentesca, anche la sua esperienza della Chiesa assunse una concretezza e una bellezza straordinarie.

«Dio ci fa capire man mano quello che vuole da noi e quello che dobbiamo fare» scrisse una volta. E furono le altre persone che l’aiutarono a decifrare i fatti della vita.

È lo stile di Dio, è il suo metodo. Come accadeva a Maria di cui Benedetta era devotissima. Non c’era Gabriele come consulente fisso accanto a Maria. Di solito anche lei apprendeva da altri: dalla cugina Elisabetta, dai pastori di Betlemme, dai vecchi Simeone e Anna… dai fatti stessi che le capitavano e che magari la costringevano a riflettere per trovare il bandolo della matassa, come annota Luca: «Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore».

«Ho tanto desiderio di salire, ma la montagna verso l’alto è faticosa, e se Lui non mi prende la mano per aiutarmi, io non riuscirò più a fare passi, e la sosta non la voglio, perché è sempre pericoloso infiacchirsi». Queste parole le scrisse a Roberto il 13 maggio del 1963. Poco più di un mese prima, il 4 aprile, gli aveva fatto una raccomandazione precisa: «Scegli un confessore stabile, maturo e poi cerca di andare sempre da lui a consigliarti. Non cambiare: conoscendoti saprà meglio guidarti».

Benedetta desiderava guarire. Se la medicina appariva impotente poteva riuscirci il miracolo. Per questo si recò a Lourdes. Il primo impegno è togliere o alleviare la sofferenza e il dolore. È il primo impegno verso gli altri e verso se stessi.

Gesù era un guaritore e chiese ai suoi discepoli di fare lo stesso: «Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d’infermità» (Matteo 10,1).

Dal 24 al 31 maggio 1962 dunque fu a Lourdes in pellegrinaggio con l’Unitalsi. L’ultimo giorno guarì miracolosamente Maria Della Bosca, una ragazza di ventidue anni di Tirano. Guarì perché proprio Benedetta l’aveva incoraggiata ad avere fede, quando si era trovata accanto a lei a pregare davanti alla grotta dell’Apparizione.

Benedetta rimase molto turbata, scossa. Anche lei era andata a chiedere la guarigione: perché le era stata rifiutata? Fu proprio la fede a farle riconoscere il criterio di Dio che supera il nostro. «Egli agisce sempre per il nostro bene» scrisse con rinnovata certezza a Nicoletta dopo quei fatti. E nella lettera successiva le confermò questa sintonia con la volontà di Dio che stava maturando in lei: «Sai, tempo fa cercavo Dio, ma mi agitavo come in un vestito troppo stretto, ora va liscio».

Ebbe certamente dei momenti di avvilimento con la sensazione di essere inutile. Li aveva avuti nella sua adolescenza, come tanti suoi coetanei, e anche da più grande man mano che i suoi progetti si infilavano in un vicolo cieco. Arrivarono anche i momenti terribili della disperazione accompagnati dal pensiero del suicidio: gettarsi dalla finestra del suo appartamento, a Milano. Ma poi quel vicolo fu invaso da una luce splendida e vide che non era affatto cieco. Quando capì che era veramente importante per Dio, e che tutto quello che donava a Lui – con gioia o con fatica – diventava oro, la paura si dileguò. Poté tornare qualche volta, come tentazione, come prova, solo per essere superata prontamente.

Come prova.

Clive Staples Lewis nel suo libricino dal titolo Diario di un dolore afferma che le prove non servono a Dio, perché lui ci conosce bene, sa già come siamo. La prova serve a chi dice di amarlo per verificare se è proprio vero e fino a che punto.

Ma serve anche a chi vive accanto al ‘provato’ perché gli offre un’occasione di schierarsi e di scommettere sulla bontà di Dio. Quando Maria Grazia le scriveva «Sei il volto stesso della speranza» non faceva solo l’elogio di Benedetta, ma rivelava qualcosa di sé, della propria speranza che si specchiava in quella dell’amica e ne traeva forza.

Sofferenze tuttavia non solo rivelatrici, ma in sé utili e vantaggiose. A lei come purificazione, a tutti come redenzione.

Nicoletta conosceva bene l’esistenza delle sue turbolenze e le scrisse delle parole indimenticabili: «Non ti angustiare se ti sembra di ribellarti: a Dio non importa! Lui sa. Ricorda che quando sembra di non credere più abbastanza, è allora che siamo con Cristo in Croce per riscattare il mondo. “Padre, perché mi hai abbandonato?”. Vorrei soffrire un poco al tuo posto. Ma davanti a questo mistero enorme Lui vuole solo il nostro “sì”. Non importa se lo diciamo male».

.

.

Siamo con Cristo in Croce per riscattare il mondo. La teologia paolina illumina Benedetta: «Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa». (Colossesi 1,24) Il significato è chiaro: Cristo ha portato con sé sulla croce i dolori e le sofferenze di ogni uomo dando ad esse un valore redentivo, di “corredenzione”: offerte insieme alle sue al Padre, esse sono “salvifiche” per l’offerente e per tutti coloro a beneficio dei quali sono offerte. Come le preghiere. Chi crede sa che l’intercessione continua di chi vive in clausura va a beneficio reale di tante persone, vive e defunte. Questo vale per ogni preghiera di intercessione. S. Teresa di Gesù Bambino divenne patrona delle Missioni per questa duplice offerta, di preghiera e di sacrificio, a beneficio dei missionari.

Le parole di Benedetta al ritorno dal secondo viaggio a Lourdes furono: «Ed io mi sono accorta, più che mai, della ricchezza del mio stato, e non desidero altro che conservarlo. È stato questo il miracolo di Lourdes, quest’anno».

Non desiderava star male. Benedetta voleva stare con Dio, stare bene con Lui, senza che niente diventasse talmente importante o talmente terribile da interporsi tra lei e Lui. Perché la gioia di star bene con Lui non era e non è paragonabile ad altre!

Don Elios Giuseppe Mori, il 12 settembre del 1960 le scriveva: «Non misurare la tua vita col metro della sofferenza, pensando che abbia valore solo quello che ti costa. Il valore di ogni cosa è l’amore. Cerca di amare Dio coi sentimenti di una figlia. Quando stai bene, gli sei vicina come quando stai male; cerca in un caso come nell’altro di volere bene al tuo Padre celeste».

Infatti Benedetta non riteneva che quella fosse l’unica via di santificazione. Sua sorella Manuela, era ballerina del teatro alla Scala di Milano. Tutta la famiglia ne andava fiera fin dai suoi primi anni. Bimba bellissima, bionda con gli occhi verdi, era abile nella danza, tanto da meritarsi a otto anni, per la sua performance nell’operetta Fior di loto, non solo gli applausi dal pubblico del teatro di Ravenna ma tutto l’entusiastico apprezzamento di Benedetta e dei familiari; era il fiore all’occhiello della famiglia Bianchi Porro. La sua bellezza e la sua bravura erano attributi così evidenti che nessuno poteva metterli in discussione e Benedetta per prima era felice di avere una sorella come lei.

Quando alla fine di febbraio 1963 fu operata e perse completamente la vista, Benedetta stette molto male e padre Graziano dei Camilliani celebrò la S. Messa nella sua stanza all’ospedale. Terminata la celebrazione congedò gli amici che si erano radunati intorno al suo letto, ma volle che si trattenesse per un attimo proprio una delle ballerine della Scala, la Lilli, cioè Liliana Cosi. Le premeva comunicarle un messaggio a cui teneva molto, un messaggio valido per lei e per tutte le sue colleghe, Manuela compresa: «Ricordati Lilli, che si può essere santi ovunque ci si trovi».

I primi sei mesi del 1963 furono mesi di passi ardui, ma decisivi. 27 febbraio: importante intervento chirurgico. 28 febbraio: definitiva perdita della vista. 1 marzo: per l’aggravamento delle sue condizione di salute Benedetta riceve il sacramento dell’Unzione degli infermi. 15 aprile, lunedì dell’angelo: si sposa la sorella Manuela. Sperimentando un momento di abbandono, anche se di pochi attimi, Benedetta assapora l’amaro contrasto tra la sua vita imprigionata e quella di chi sta coronando i suoi sogni. 24-30 giugno: compie il secondo pellegrinaggio a Lourdes con l’Oftal. «Mi sono accorta, più che mai, della ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo» fu il risultato finale di quel percorso serrato.

La sofferenza non le aveva spento l’amore per la vita, la capacità di gustare le bellezze del creato. Indimenticabile quella scena della mano che sente il calore del sole e ne gusta tutta la magnificenza. «I giorni passano nell’attesa di Lui, che io amo nell’aria, nel sole che non vedo più, ma che sento, ugualmente, nel suo calore, quando entra attraverso la finestra a scaldarmi le mani; nella pioggia che scende dal cielo per lavare la terra».

Stava dettando quelle parole con un filo di voce perché tutto il suo corpo era paralizzato e insensibile, tranne che in quella mano risparmiata dalla paralisi, con la quale riusciva a comunicare con l’esterno.

«Io penso: che cosa meravigliosa è la vita (anche nei suoi aspetti più terribili); come la mia anima è piena di gratitudine e amore verso Dio per questo!». Riuscire a vedere le meraviglie di Dio dietro la scorza provocatoria del male e del dolore è un’abilità che solo Lui può dare.

È il caso di ribadire la sua sensibilità straordinaria, che la rendeva capace di assaporare in maniera elevata tutte le bellezze e le gioie ma anche di percepire il dolore in forme altrettanto acute. A tale proposito scrisse a Maria Grazia:

«Chissà perché spesso si sente dire che più si è intelligenti e più si apprende, meno si è felici. Non è vero, invece; non c’è felicità senza la coscienza di essa; anzi, la coscienza della mia propria felicità mi inebria e mi dà attimi di vera estasi spirituale». A Manuela, qualche anno dopo, avrebbe scritto con toni di struggente nostalgia, ripensando alla sua infanzia quando alla domenica la mamma portava i suoi bimbi a San Mercuriale: «Come eravamo felici, allora!! E non sapevamo di esserlo».

I suoi ultimi mesi furono intensissimi di relazioni e di corrispondenza. Le sue lettere dettate alla mamma e quelle che riceveva ‘tradotte’ da lei si susseguivano ad un ritmo incalzante.

Sentiva in maniera acutissima la responsabilità del tempo che le era stato assegnato: doveva sfruttarlo fino in fondo.

Ancora in prima media, aveva composto un tema dal titolo L’orologio, che l’insegnante aveva giudicato così: “non si può dare un voto perché è un’opera sublime”. La morale era limpida: «dovremo rendere conto a Dio del tempo che lui ci ha dato come un dono prezioso. Se ogni sera pensassimo a questo, faremmo un uso migliore delle nostre giornate, e forse non sciuperemmo neppure i minuti».

Poche ore prima di morire le fu letto l’atto di offerta di S. Teresa con espressioni come «… Vi ringrazio, mio Dio, di tutte le grazie che mi avete concesse, in particolare di avermi fatto passare per il crogiolo della sofferenza…»

Da più giovane aveva scritto: «sono triste e vuota perché tutti i miei ideali sono ancora così lontani ma io ho bisogno di una meta più vicina da raggiungere». E invece il desiderio riuscì a dilatarsi e la meta poté innalzarsi grazie alla preghiera, come esercizio del desiderio! Non c’era niente di più urgente, di più importante per lei. La sorellina Carmen sapeva che su tutto poteva cedere con lei, ma non sul tempo dedicato alla preghiera. E mentre pregava diventava ostensorio inequivocabile della presenza di Dio: «Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

Benedetta ci ha confermato come «l’uomo, il quale in terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto per se stessa, non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé» come dice la Gaudium et spes e riprende la Salvifici doloris. Benedetta aveva ripetutamente contemplato questa verità centrale nell’immagine evangelica del chicco di frumento che per portare molto frutto deve morire, e soprattutto nello svuotamento di Gesù stesso, il Figlio di Dio che muore sulla croce. L’esempio evangelico del chicco di grano era stato riespresso in modo efficace dal poeta indiano Tagore nella leggenda del mendicante e del re, riferita il 18 ottobre 1963, giornata missionaria, da Carmen che l’aveva sentita da un frate in chiesa, durante la predica. Pochi attimi prima di morire a Benedetta tornò in mente quella leggenda e sussurrò alla mamma: «Ricordi… la leggenda? La leggenda, ricordati…». Seguirono poche altre parole. L’ultima fu: «Grazie».

Era il 23 gennaio 1964, alle 10,40. La morte l’aveva raggiunta nella sua casa bianca dalle persiane verdi, a Sirmione sul lago di Garda. Una rosa bianca, fiorita proprio quella mattina nel giardino di casa, venne interpretata da Benedetta come un “dolce segno”, come la conferma dell’incontro ormai imminente con il suo Signore.

Il 24 gennaio, alle ore 16 ebbero luogo i solenni funerali a Sirmione, con un lungo corteo che accompagnò la bara, portata a spalle per tre chilometri, fino al cimitero delle Colombare. Il giorno seguente la salma di Benedetta venne trasferita a Dovadola e tumulata nella tomba dei nonni materni nel locale cimitero. Cinque anni dopo, il 22 marzo 1969 ci fu la traslazione della salma di Benedetta alla Badia di S. Andrea in Dovadola e la collocazione dentro un sarcofago sormontato da un altorilievo in bronzo di Angelo Biancini. Sul sarcofago sono incise le parole di S. Teresa di Lisieux: «Non muoio, ma entro nella vita».

I primi contatti con la Congregazione dei Santi per aprire la Causa di beatificazione di Benedetta furono presi dal postulatore incaricato, padre Bernardino da Siena, nel 1971. La professoressa Anna Cappelli, anima del gruppo degli Amici di Benedetta sorto di recente, seguì da quel momento ogni passo dell’iter che approdò il 12 dicembre 1971 all’apertura della Causa nella cattedrale di Forlì.

Dovettero però trascorrere cinque anni prima che potesse aver luogo la solenne apertura del “Processo cognizionale per la causa di canonizzazione” della Serva di Dio Benedetta Bianchi Porro, evento che si svolse il 25 gennaio 1976 nel duomo di Forlì, sotto la presidenza del vescovo Giovanni Proni. La chiusura del processo fu celebrata l’anno seguente, il 19 giugno 1977, sempre nella cattedrale di Forlì.

Il 23 dicembre 1993 Giovanni Paolo II promulgò il Decreto sulla eroicità delle virtù di Benedetta Bianchi Porro, confermando il parere unanime e positivo della Congregazione per le cause dei Santi. Benedetta venne così dichiarata Venerabile.

Rileggiamo e meditiamo la poesia di Rabindranath Tagore che tornò alla mente di Benedetta nei suoi ultimi istanti di vita. Il contenuto è squisitamente evangelico. Se l’uomo si ritrova nel dono di sé, quando Dio gli offre la possibilità di farlo in forma fecondissima e perfetta, gli sta offrendo il più prezioso dei regali.

Ero andato mendicando d’uscio in uscio

lungo il sentiero del villaggio,

quando il tuo cocchio dorato

apparve in lontananza

come un magnifico sogno

e mi chiesi chi fosse

questo Re di tutti i re!

Le mie speranze crebbero, e pensai

che i brutti giorni fossero passati,

e rimasi in attesa di doni non richiesti,

di ricchezze profuse da ogni parte.

Il tuo cocchio si fermò vicino a me.

Mi guardasti e scendesti sorridendo.

Sentivo che alfine era arrivata

la fortuna della mia vita.

Poi, all’improvviso,

mi stendesti la mano

chiedendo: « Che cos’hai da darmi? »

Quale gesto regale fu il tuo!

stendere la mano a un mendicante

per mendicare!

Rimasi indeciso e confuso.

Poi estrassi dalla mia bisaccia

il più piccolo chicco di grano

e te lo offersi.

Ma quale non fu la mia sorpresa

quando, finito il giorno, vuotai

la mia bisaccia per terra e trovai

un granellino d’oro

nel mio povero mucchio!

Piansi amaramente e desiderai

di aver avuto il coraggio

di donarti tutto quello che avevo.

«In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Giovanni 12,24). Questa parola di Gesù si è realizzata pienamente in Benedetta, desiderosa di diventare qualche cosa di grande, e pervenuta a tale meta per una strada non prevista, non cercata ma riconosciuta, accettata e percorsa fino in fondo.

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Giovanni 15,16).

di Walter Amaducci